“ Ben, diciamo che stai giocando in televisione, e hai la possibilità di scegliere tra tre porte diverse, intesi?. Dunque dietro una delle porte, c’è un’auto nuova, dietro le altre due: capre. Quale porta scegli Ben?”

Immagina anche tu di essere al gioco finale di un quiz TV; Monty, il conduttore ti chiede di scegliere tra tre porte. Tuttavia, una volta fatta la tua scelta, Monty, che sa benissimo cosa si cela dietro ogni porta, non la apre subito, bensì ne apre un’altra mostrandoti la capra che vi è dietro. E poi ti chiede: vuoi cambiare la tua scelta iniziale?

Il paradosso di Monty Hall, dall’ononimo conduttore del programma TV “Let’s make a deal”, è un problema matematico probabilistico, che da sempre ha appassionato psicologi e studiosi del processo di decision making.

Conviene cambiare scelta? Qual è la probabilità modificando la nostra decisione iniziale, di vincere l’auto dei nostri sogni?

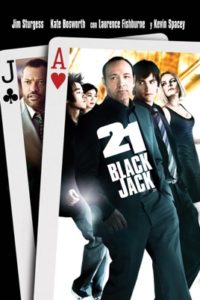

Kevin Spacey nel film “21 BlackJack”, è un professore che ripropone in aula ai suoi studenti una versione di questo famoso dilemma, mettendo alla prova la loro capacità di ragionare lucidamente in una situazione del tutto contro intuitiva.

Persino nelle decisioni più semplici, dobbiamo infatti considerare tutta una serie di fattori influenti, in un numero che supera la nostra immaginazione. Negli anni abbiamo assistito alla nascita di vari modelli gestionali, in cui si prova a limitare la complessità delle interazioni che nascono nell’intraprendere una scelta. A questo dobbiamo poi associarci i fattori emotivi e psicologici, che in misura diversa a seconda della persona, della situazione, e del tempo utile alla nostra decisione, agiscono.

Osservando la scena possiamo notare come vi siano due diversi momenti decisionali: il primo si ha quando bisogna scegliere la prima tra le tre porte, il secondo quando il conduttore chiede se si voglia cambiare opzione. In un primo momento si attua una scelta d’istinto:

“ all’inizio del gioco ho il 33,3% di possibilità che ogni porta sia quella giusta”

Usiamo l’intuizione, perché non abbiamo altri punti dai quali partire: ogni porta ha la possibilità di essere quella giusta. E dopo?

-“Cambio di variabile? Ma lui ti ha fatto una domanda semplice”

-“ Si, ma che cambia tutto”

Molte persone ritengono che, cambiando o no la propria scelta, la probabilità di vincere resti sempre del 50%. Lasciamo che la nostra euristica convinzione dell’ “uguale probabilità” istintiva, o peggio, del “ resto saldo sulla mia decisione”, prenda il sopravvento. Non consideriamo le variabili e le informazioni che ora abbiamo a disposizione: tendiamo a risolvere il problema affidandoci a credenze precedenti e a schemi di pensiero, tralasciando la logica e il pensiero analitico.

La sfortuna generalmente è dovuta ad un errore di calcolo (B. Brecht, Vita di Galileo), e se non ci fermiamo a riflettere meglio sui dati che abbiamo di fronte, ci ritroveremo sulla strada di casa a dorso di una capra!

La cosa che può consolarci è che non siamo soli: il paradosso di Monty Hall mette in difficoltà anche chi della matematica fa il proprio mestiere. Tuttavia mi viene da pensare: ogni volta che facciamo una scelta, non siamo forse di fronte a delle porte chiuse? Magari il premio non è una macchina sportiva, quanto piuttosto la gratificazione lavorativa, la creazione di rapporti vincenti, ottenere il risultato sperato. Non possiamo dunque fare a meno di chiederci quanto delle nostre decisioni sia dettato dalla ragione e quanto dall’intuito. Ma è giusto creare uno “schema”? Un modello che applicato alla situazione possa permetterci di prendere una decisione?

In realtà lo facciamo già, anche se non ce ne rendiamo conto. Quando la nostra mente deve gestire il caos dei nostri pensieri, sviluppa dei sistemi per strutturarlo, osservando e cercando di guardare oltre. I modelli ci aiutano a ridurre la sua complessità nel momento in cui cerchiamo di dissolverne la maggior parte e ci concentriamo sull’essenziale. E’ un atteggiamento che parte dall’inconscio, quindi non cadiamo nell’errore di pensare che analizzare i dati e strutturarli in base al nostro obiettivo porti a “standardizzare” il problema; anzi avere un “indirizzo di pensiero” è il risultato del possedere un “pensiero attivo”.

Frederic Vester ha reso popolare già negli anni Settanta l’arte del pensiero ramificato. Da quel momento in poi si è sviluppato il tema del “management delle decisioni e dei sistemi complessi”: l’approccio alla complessità, così come al pensiero sistemico, alle teorie del caos e all’autorganizzazione sono da anni ormai materie obbligatorie per i manager.

Se dunque anche le nostre intuizioni e sensazioni, non sono altro che manifestazioni di schemi di pensiero attuati dal nostro inconscio, che ci vengono comunicate attraverso i sensi, perché dovremmo lasciare che il nostro cervello sia contenuto nel suo potenziale? Perché ci creiamo dei modelli tutti nostri che non fanno altro che ingannarci?

-“ Non dimenticare: il conduttore sa dov’è l’auto, quindi come sai che non sta cercando di fregarti utilizzando qualche trucchetto psicologico per farti scegliere la capra?”

-“ Beh la cosa non mi interessa. La mia risposta è basata sulle statistiche, su un cambio di variabile”

La nostra mente inevitabilmente risente dei modelli euristici, di schemi di pensiero che si affollano sempre di più con l’avanzare dell’età e dell’esperienza. Esperimenti in cui bambini di circa sette anni venivano messi di fronte alla risoluzione del paradosso di Monty Hall, hanno mostrato come questi riescano a risolvere con successo il dilemma il 10% in più rispetto allo stesso numero di soggetti adulti. Questo dato fa effettivamente riflettere.

Nel momento in cui prendiamo una decisione, dovremmo dare un peso crescente a tutti i fattori: il primo è quello emotivo, il secondo è quello logico-deduttivo, per poi aumentare il valore man mano che nuovi dati vengono aggiunti al nostro caso. L’errore più comune nella risoluzione del paradosso è quello di non considerare ciò che è successo prima che si rimanesse con due porte, ma di focalizzarsi sul momento in cui in gioco rimangono solo le due alternative: il passato influenza il nostro pensiero, in termini probabilistici.

“ [ … ] molte persone non avrebbero cambiato, non so per paranoia , paura, emotività. Ma il signor Campbell, ha messo da parte le emozioni, e con la semplice matematica, mette il culo, su una macchina nuova di zecca!”

E tu?

Condividi

Acquista il film

“21 Blackjack” è un film del 2008 diretto da Robert Luketic, basato sulle vicende del MIT Blackjack Team, un gruppo di studenti del MIT che tra il 1980 ed il 1990 sbancò numerosi casinò ricorrendo al conteggio delle carte nel blackjack. Acquistalo su Amazon

“21 Blackjack” è un film del 2008 diretto da Robert Luketic, basato sulle vicende del MIT Blackjack Team, un gruppo di studenti del MIT che tra il 1980 ed il 1990 sbancò numerosi casinò ricorrendo al conteggio delle carte nel blackjack. Acquistalo su Amazon

Acquista il libro

“Piccolo Manuale delle Decisioni Strategiche – 50 semplici modelli di successo per prendere sempre le decisioni giuste”, Mikael Krogerus , Roman Tschappeler , Philip Earnhart – Acquistalo su ilGiardinodeiLibri.it

“Piccolo Manuale delle Decisioni Strategiche – 50 semplici modelli di successo per prendere sempre le decisioni giuste”, Mikael Krogerus , Roman Tschappeler , Philip Earnhart – Acquistalo su ilGiardinodeiLibri.it